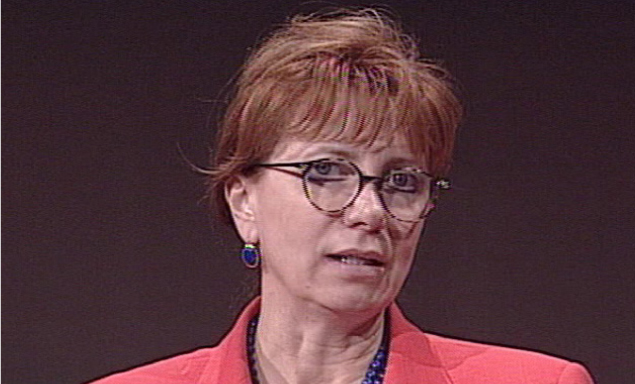

A trent’anni dalla Legge Quadro n.126 del 1995 per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora, firmata dall’allora Deputato al Territorio Emma Rossi, essa rimane un punto di riferimento irrinunciabile, un parametro che segna un prima e un dopo. Basta scorrere l’articolato e la relazione introduttiva per coglierne la lungimiranza politica, il profondo attaccamento al Paese, la grande capacità innovativa, la potenza di una visione che ha precorso i tempi. Ma soprattutto la voglia di fare qualcosa di veramente importante per la comunità e per lo Stato. Qualcosa di ben diverso dalla sciatteria istituzionale e politica che vediamo quotidianamente.

E poiché la comunicazione è un altro elemento che sempre fa difetto alla politica odierna, l’Associazione intitolata appunto a Emma Rossi, ha voluto dedicare una serata di confronto e di approfondimento sulle tematiche dell’ambiente e del paesaggio, partendo proprio da una norma, ancor’oggi attualissima, in attesa del nuovo PRG, per ribadire come già 30 anni fa fosse stato sancito il principio che bisogna capovolgere le priorità di scelta: prima bisogna individuare le aree da destinare al verde, gli spazi di conservazione agricola e ambientale. Il resto può essere edificato. In altre parole, le scelte territoriali devono partire dalla vocazione delle aree, e non dai desiderata dei loro proprietari, che sia lo Stato o i privati cittadini.

Sotto l’insegna del titolo: “Il paesaggio e la sua tutela”, tecnici super esperti hanno contribuito, con la presidente Patricia Busignani ad entrare nella materia per prendere coscienza su cosa sia veramente la sostenibilità ambientale e il valore del paesaggio. Nella fattispecie: l’architetto Lucia Mazza, che ha portato la prospettiva interna della Pubblica Amministrazione, e l’architetto paesaggista Filippo Piva, docente all’Università di Bologna e consulente del Comune di Rimini, che ha offerto uno sguardo accademico e il confronto con contesti esterni. Ne è scaturito un dialogo a due voci che ha messo in luce sia i traguardi raggiunti, sia le criticità ancora aperte.

Dai primi sguardi sul paesaggio sammarinese odierno, si è immediatamente ricavata un’impressione disordinata e disarmonica, di uno sviluppo quasi improvvisato, non regolato. I tecnici hanno spiegato che il paesaggio è comunque una realtà viva, che si modifica di pari passo con la comunità: non può essere un museo, né un reperto archeologico, ma soprattutto è in grandissima parte di proprietà privata; quindi, è in cura a tutti noi (o dovrebbe esserlo). E qui subentrano le stratificazioni di valore del paesaggio, che ha una funzione sociale perché strettamente collegato con la qualità della vita, e un valore economico in quanto risorsa turistica. Che sono valori da declinare con quanto scritto a suo tempo dalla stessa Emma Rossi con un lessico di cui si è persa la memoria: “Occorre sentire il richiamo morale di usare gli spazi anche al servizio della qualità e della bellezza”.

Purtroppo, questa norma così avveniristica, che già 30 anni fa parlava di sviluppo sostenibile basandosi su dati e informazioni oggettive, è stata subordinata al PRG del 1992. Questo ha creato il caos urbanistico che vediamo tutt’oggi, perché nella percezione comune (e in quella politica) le componenti ambientali non hanno quel valore supremo assegnato al costruito. Ciò nonostante, quella legge ha dato le gambe alla tutela del paesaggio cominciando a ragionare di “sistema verde” quindi di qualcosa che deve avere continuità anche là dove inevitabilmente c’è discontinuità, creando connessioni con fasce di mediazione urbana. Non solo, ma ha mosso la sensibilità politica con la firma della Convezione di Firenze (2020), un vero e proprio trattato per la tutela, gestione, pianificazione del paesaggio e per la cooperazione internazionale su questi temi; ratificato dal Consiglio nel 2003. Sulla stessa linea, La Convenzione di Faro, un trattato europeo, firmato a Faro, in Portogallo, nel 2005, che definisce il patrimonio culturale come una risorsa per lo sviluppo umano e la qualità della vita, ratificata dal Consiglio solo nel 2024 in seguito a un’istanza di arengo presentata dall’Associazione Emma Rossi. Viene così iscritta, anche dal punto di vista giuridico, la nuova frontiera dell’ambiente e del paesaggio, intesi come patrimonio culturale, mettendo fine alle tante definizioni stratificatesi nel tempo. Da questo momento, il paesaggio viene inteso come azione congiunta dell’uomo e della natura, e rappresenta la cultura delle persone che lo abitano.

Tra le due Convenzioni, si è aggiunto il Codice Ambientale (2012) che ha introdotto concetti quali la tutela della salute da agenti inquinanti, la gestione dei rifiuti, la difesa delle acque e la gestione delle risorse idriche, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici e all’inquinamento acustico, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, la valutazione di impatto ambientale.

Tutto questo ha cambiato il modo di approcciare e progettare il territorio, introducendo criteri qualitativi. Ma adesso è il momento di andare oltre la norma (hanno detto i tecnici durante la serata), ovvero: se finora si è lasciata briglia sciolta alla spinta economica, adesso è ora di gestire il cambiamento. Imperativo che diventa fondamentale di fronte a scadenze molto prossime. Una è di ordine europeo, in base ad un’ordinanza che impone a tutte le città oltre i 20 mila abitanti di dotarsi di un piano del verde; e siccome San Marino è considerata una “Città-Stato” potrebbe rientrare in questa categoria. L’altra riguarda la prossima emanazione del nuovo PRG. Il Segretario al Territorio Matteo Ciacci, che è intervenuto a chiusura del confronto pubblico, assicurando un nuovo metodo di approccio alla redazione della norma, ha specificato: “La politica territoriale non va organizzata tutta intorno al PRG”.

Angela Venturini