“Non è ancora passata l’idea che questa è una comunità di destino, plurale: non stiamo insieme finché ci conviene. La direi alla Draghi: il Pd è irreversibile, come l’euro”. Graziano Delrio non usa mezzi termini in un’intervista a La Stampa per rispondere alle tensioni interne al Partito Democratico e paragona il partito unico – nato nel 2007 come summa delle anime del centrosinistra italiano – alla moneta che, proprio nel suo principale promotore, Romano Prodi, ha avuto un forte sponsor ai tempi del suo governo negli anni Novanta.

Un paragone che difficilmente avrebbe potuto essere più azzeccato, e non solo nel senso indicato da Delrio. In un certo senso, il tema dell’irreversibilità dell’euro e del Pd è vero: se nel contesto delle monete europee la nascita dell’unione valutaria ha fatto sì che le vecchie divise nazionali scomparissero e anche in caso di collasso dell’Eurozona non potessero più rinascere nella forma cui eravamo abituati (ad esempio una lira soggetta a forti fluttuazioni), così il Partito democratico ha superato le diverse anime (dalla sinistra organica ai cattolici democratici, passando per le frange centriste e vicine ai radicali) che componevano il centrosinistra dell’inizio della Seconda Repubblica.

Costituendo un ensemble che ha avuto nelle correnti interne una riproposizione dei vecchi schieramenti, ma estremamente più liquido al suo interno. In entrambi i casi, però, hegelianamente parlando, la fusione non è stata un Aufhebung, un processo che ha fatto sì che l’unità organica fosse più solida, più strutturata e più resistente della somma delle sue parti. L’euro non ha ridotto i divari di competitività in Europa, ma li ha accentuati; non ha dato soggettività geopolitica alle valute e alla finanza europea, nonostante le potenzialità, ma le ha forse depresse; non ha ridotto, ma rafforzato il rigorismo delle regole contabili comunitarie.

Il Partito democratico, sul medio-lungo periodo, ha sofferto degli stessi “tic”: dalla Margherita ai Democratici di sinistra, gli esponenti delle formazioni che si unirono nel Pd portarono oggettivamente dentro la storia e l’eredità delle due culture politiche che hanno contraddistinto la Prima Repubblica: quella democratico-cattolica e quella comunista. Ma piuttosto che fare di ciò il presupposto per un’organica visione dello Stato, il Pd negli anni ha preso più i difetti che i pregi delle varie anime: il protagonismo dei dorotei democristiani, il senso di superiorità morale dell’ultimo Pci, un certo disinteresse per il tema delle priorità nazionali comuni a entrambi i partiti. A cui la “cosmesi” del progressismo internazionale ha aggiunto un ulteriore svolta verso la costituzione di un “partito radicale di massa” focalizzato su questioni di bandiera (diritti civili, femminismo, al più alcune sfumature di municipalismo sui territori) più che su reali cambiamenti politici, economici e sociali.

L’unico vero collante è stata la tendenza a inseguire il potere fine a sé stesso,

mentre il centrosinistra italiano abbandonava la “vocazione maggioritaria” che pure aveva manifestato in due tornate elettorali vittoriose (1996 e 2006) e retrocedeva nei sondaggi, nei consensi e nelle preferenze pubbliche. Non a caso interpretando l’europeismo fidelistico come raro fattore unificante al suo interno.

E così come l’euro ha incentivato la competitività tra sistemi-Paese, manifatture e economie dell’Unione europea, così la volontà unificatrice del Pd ha trasformato quella che era una dialettica tra tradizioni differenti in una brutale corsa al potere. Che ha avuto il suo apogeo nella segreteria di Matteo Renzi, in cui il presidente del Consiglio ed ex sindaco di Firenze ha pensato bene di trasformare la scalata al partito da parte del suo “giglio magico” in una vera e propria campagna di occupazione dello Stato, partendo dai ministeri e arrivando alle partecipate pubbliche, ai servizi, alla diplomazia. Un progetto da cui traspariva una tale bulimia di potere da creare in risposta il blocco sociale e politico che travolse il Pd al referendum costituzionale del 2016.

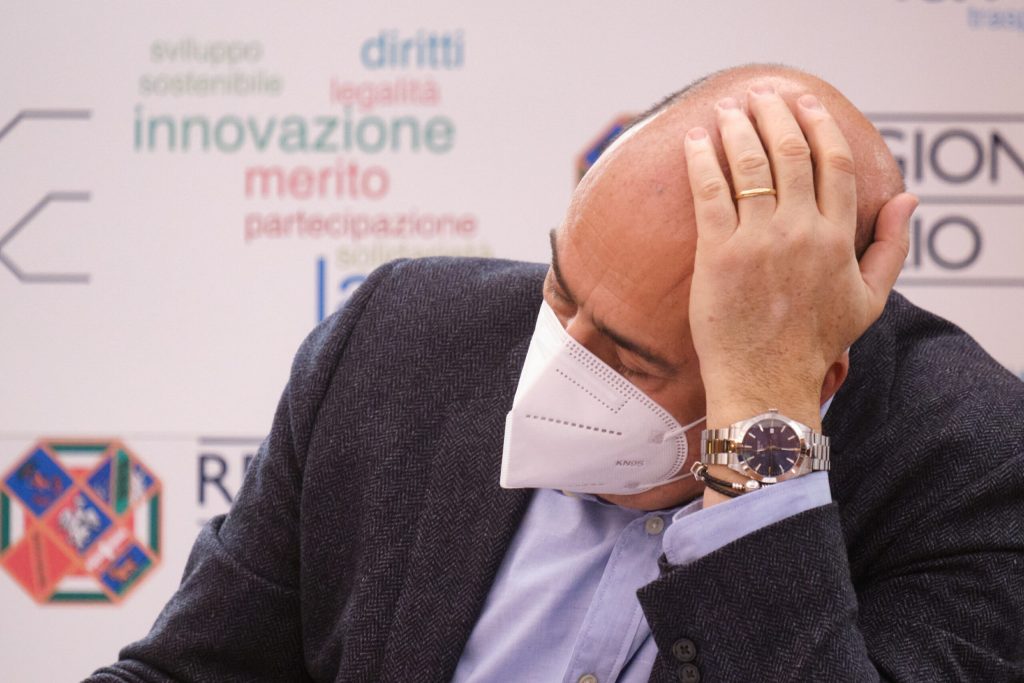

In questo contesto, Nicola Zingaretti, uomo di apparato e amministratore regionale, nella sua segreteria ha colto parte dei rischi di questo processo cercando di rilanciare l’azione del partito con una discontinuità rispetto al renzismo. La nomina di figure come l’economista Emanuele Felice nella segreteria del partito lasciavano trasparire la volontà di andare oltre il tentativo di fare il Pd il referente del mainstream economico, politico, culturale nelle istituzioni italiane. Ma non ha saputo, in prospettiva, rinunciare all’idea e al richiamo del potere nel 2019, alla caduta del governo Conte I, quando l’uscita dall’esecutivo della Lega, la relativa debolezza dei Cinque stelle e la convergenza di parte dell’establishment italiano e internazionale contro la prospettiva di un ritorno alle urne del Paese plasmarono l’esecutivo giallorosso. Allora il calcolo del Pd era legato alla percezione che la cultura di governo dem, l’inconcludenza grillina e la ramificazione nelle istituzioni avrebbero reso una formazione sconfitta al voto del 2018 il vero regista dell’esecutivo.

Così non è stato: Zingaretti e i suoi hanno inseguito il potere per il potere, hanno inghiottito la riconferma di Conte, il rilancio di tutte le proposte grilline (compreso il giacobinismo giudiziario) e con la pandemia si sono appiattiti sulla figura del presidente del Consiglio. Mostrando effettivamente quella rigidità strutturale che è il vero filo conduttore del paragone Pd-euro tracciato da Delrio. L’atto di dignità di Zingaretti – impossibilitato a scampare alla fine di ogni segretario dopo una sconfitta politica e caricato delle responsabilità della caduta del Conte II, che dimettendosi ha sottolineato di vergognarsi di un partito capace di pensare “solo alle poltrone” – ha reso palesi ed espliciti questi deficit, ma in un certo senso ha dimostrato il disvelamento agli occhi del segretario uscente della vera anima dei dem. Uniti solo dalla percezione dell’irreversibilità, ovvero dell’impossibilità di percorrere al contrario la strada accidentata che li ha condotti alla loro situazione attuale, e dalla necessità di un comitato elettorale capace di competere senza partire battuto in elezioni a forte o parziale componente maggioritaria. Un po’ poco per chi pretende di plasmare a sua immagine governi e istituzioni solo per la smania di farne parte.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte