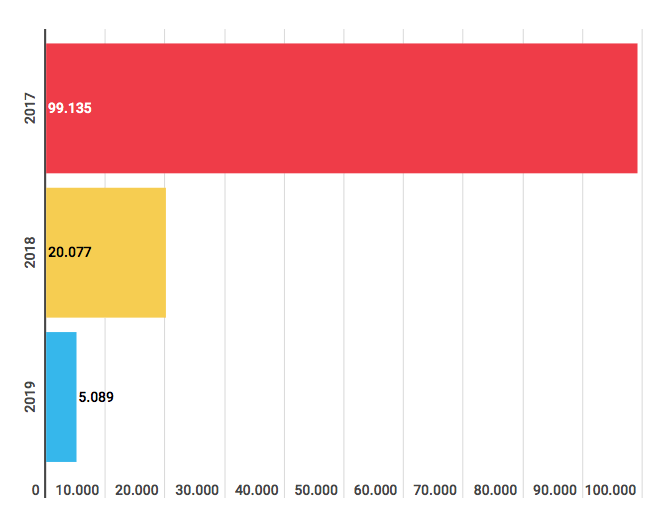

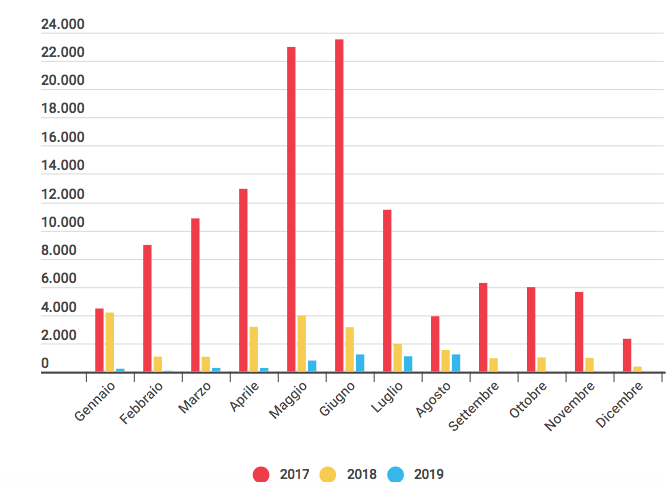

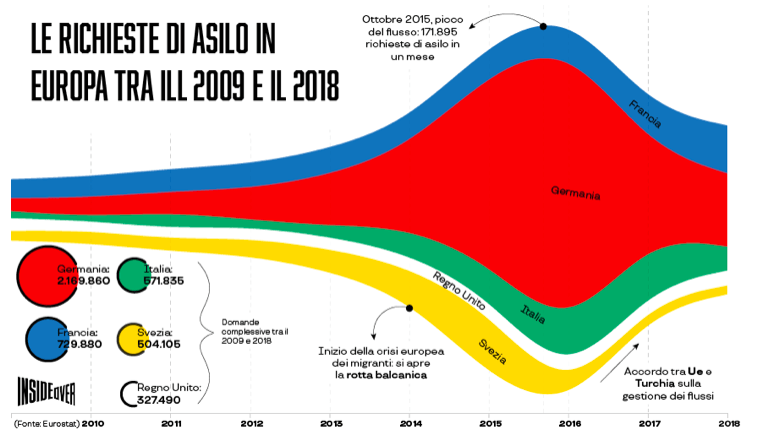

Nel corso del 2019 i flussi migratori verso l’Italia e l’Europa in generale hanno mostrato una parabola discendente. La conferma, soprattutto per l’Italia, è arrivata dai dati del Viminale. Al 31 agosto gli sbarchi complessivi dell’anno sono stati 5.089, il 74% in meno rispetto ai 20mila del 2018. Anche osservando le domande di asilo a livello europeo i numeri mostrano tutti un’inerzia negativa. Nel 2018 le richieste di protezione sono state 646mila contro le 712mila del 2017 e oltre la metà in meno rispetto al milione e 300mila recapitato agli Stati dell’Unione nel 2015, durante il picco della crisi dei migranti. Su questo fronte l’Italia tra il 2018 e il 2019 ha avuto un calo del 54%.

I numeri con il segno meno non devono però trarre in inganno. Le rotte percorse dai i migranti negli ultimi anni non si sono asciugate del tutto, ma continuano ad essere attraversate da centinaia di persone. Le condizioni che determinano la partenza dei migranti sono ancora presenti e variano da scenario a scenario. Basta vedere le provenienze di chi mette piede in Italia per riconoscere schemi che si ripetono.

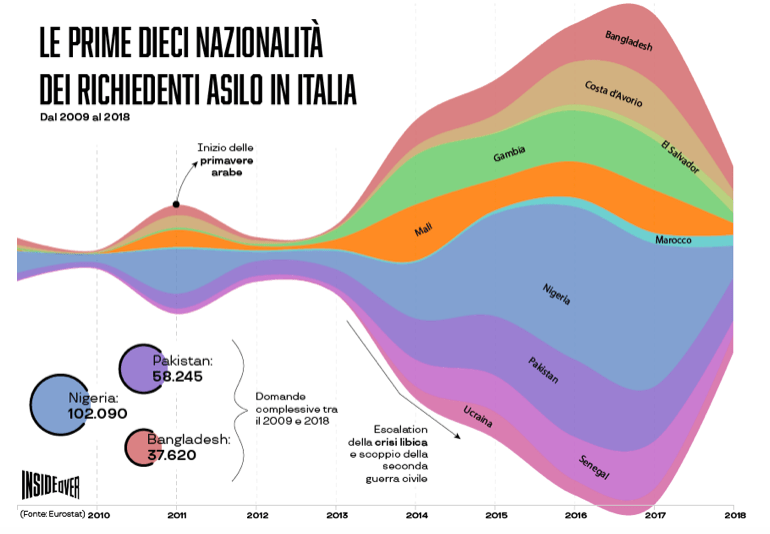

Osservare i dati dell’Eurostat in questo caso ci aiuta a vedere come i flussi verso il nostro Paese siano più o meno sempre gli stessi e interessino quadranti del mondo piuttosto fissi. In testa alle domande di asilo ci sono i migranti provenienti dal Pakistan (8.535 nel 2018), seguiti da Nigeria (6.975), Bangladesh (5.405), Ucraina (3.070, Senegal (3.065) e Mali(2.465). In passato però in questa sinistra classifica sono entrati anche Paesi come il Gambia, la Somalia e la Costa d’Avorio. Molti di questi sono attualmente scenari di crisi per le ragioni più diverse, da problemi di sicurezza a difficoltà economiche. Paradossalmente il Paese che racchiude tutti questi fattori è la Nigeria.

Osservare i dati dell’Eurostat in questo caso ci aiuta a vedere come i flussi verso il nostro Paese siano più o meno sempre gli stessi e interessino quadranti del mondo piuttosto fissi. In testa alle domande di asilo ci sono i migranti provenienti dal Pakistan (8.535 nel 2018), seguiti da Nigeria (6.975), Bangladesh (5.405), Ucraina (3.070, Senegal (3.065) e Mali(2.465). In passato però in questa sinistra classifica sono entrati anche Paesi come il Gambia, la Somalia e la Costa d’Avorio. Molti di questi sono attualmente scenari di crisi per le ragioni più diverse, da problemi di sicurezza a difficoltà economiche. Paradossalmente il Paese che racchiude tutti questi fattori è la Nigeria.

Nigeria: un gigante dai piedi di argilla

Uno dei flussi più grossi che arrivano dall’Africa verso l’Italia è quello proveniente dalla Nigeria. Il Paese si presenta come uno dei più ricchi del continente, con un Pil di 397 miliardi spinto dalle immense riserve di greggio, una crescita annua del 2,6% e una popolazione molto giovane. Questo però non basta a frenare le partenze. Secondo la Banca mondiale, il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 19,7%. Questa situazione, in un Paese molto giovane, ha creato le condizioni per una forte povertà diffusa. Come ha scritto Aderanti Adepoju nel rapporto Out fo Africa pubblicato dall’Ispi, i più colpiti da questa situazione sono i giovani dei centri urbani spinti a cercare fortuna fuori dai confini nazionali. Ma non solo.

I migranti arrivati in Italia nei vari mesi dell’anno

Il bassissimo livello dei salari ha creato una vasta fascia di “lavoratori poveri”, interessati a cercare nuove opportunità all’estero. Gli Stati che hanno sofferto di più sono quelli nel nord del Paese come Kebbi, Sakoto, Kano, Bauchi, Jigawa, Yobe e Borno. Ma proprio quest’ultimo mostra come dietro alle partenze non ci siano solo ragioni economiche. Il Nord-Est della Nigeria infatti ha sofferto, e in parte continua a soffrire, la forte instabilità dovuta alla presenza degli islamisti di Boko Haram.

La violenza del gruppo, fatta di rapimenti, stupri e saccheggi, ha spinto centinaia di persone a scappare. C’è poi un terzo flusso che riguarda la Nigeria, quello proveniente dal delta del fiume Niger. L’estrazione di petrolio senza particolare attenzione al territorio ha costretto gli abitanti degli Stati meridionali, che facevano della pesca la loro attività principale, a cercare fortuna verso i Paesi del Nord.

Il lago Ciad: un mix tra cambiamento climatico e terrorismo

I tre fattori di crisi che colpiscono la Nigeria, economia, ambiente e sicurezza, si ritrovano poi in altri scenari. Nel focus sui flussi migratori realizzato dal CeSPI per il parlamento italiano nel 2018 si spiega molto bene come si siano create situazioni esplosive che fungono da fattore di spinta per i migranti. È il caso ad esempio del lago Ciad, incastonato tra Ciad, Camerun, Niger e Nigeria. Qui la popolazione locale e i rifugiati provenienti dai Paesi vicini sono spinti alla fuga sia dalle incursioni dei gruppi islamisti, che dagli effetti dei cambiamenti climatici che hanno reso l’area sempre più inospitale. Basti pensare come negli ultimi 30 anni la superficie del lago si sia ridotta del 90%.

L’acquisizione di maggiore spazio coltivabile dovuto alla diminuzione della superficie dell’acqua non è stato sufficiente a colmare le fragilità delle comunità, ma anzi ha favorito nuovi conflitti rendendo l’area ancora più instabile.

Il caos somalo

Una situazione analoga può essere trovata anche in un altro scenario, che per anni è stato un punto di partenza di grossi flussi migratori: la Somalia. Il Paese sta vivendo decenni di conflitti senza fine. Prima con la caduta dl regime di Siad Barre e poi con una lunga guerra civile, all’ombra della trasformazione delle Corti islamiche nella milizia vicina ad Al Qaedadegli Al Shabaab. Questa perenne situazione di conflitto ha fatto in modo che la Somalia sia sostanzialmente uno Stato fallito sul piano politico ed economico al punto da spingere molti a lasciare il Paese, spesso seguendo le rotte verso Etiopia, Sudan, Ciad e Libia. A questa situazione si è unito anche il cambiamento climatico, con le continue crisi idriche e le carestie che hanno colpito ancora una volta la popolazione locale.

Il Mali stretto tra terrorismo e crisi umanitaria nel Sahel

Un altro Paese che negli ultimi anni ha “rifornito” i flussi è stato il Mali. Tra i più poveri Stati dell’Africa, è stato al centro di un violento conflitto tra il 2013 e 2014 quando milizie islamiche vicino ad Al Qaeda, appoggiate anche dalle tribù tuareg, sono riuscite a creare una sorta di Califfato durato pochi mesi nelle regioni settentrionali salvo poi essere ricacciate nel deserto dall’esercito di Bamako grazie anche all’intervento delle forze francesi. In mezzo una violenta crisi economica che ha fatto aumentare la povertà spingendo molti a lasciare il Paese.

Oggi tutta l’area, che comprende anche Niger e Burkina Faso, è falcidiata da una diffusa insicurezza come dimostrano i crescenti attentati. Accanto a questo i cambiamenti climatici che hanno duramente colpito tutta la regione desertica del Sahel rendendo il Paese un punto di partenza per moltissimi giovani.

Il peso dei regimi: il caso di Gambia e Eritrea

Un altro fattore che spinge a lasciare i Paesi d’origine riguarda le ultime dittature presenti nel continente. Un caso emblematico è stato quello del Gambia. Il Paese è stato governato dal 1994 al 2017 da Yahya Jammeh. Sotto il suo regime, crollato dopo una serie di vicissitudini nel gennaio di due anni fa, migliaia di persone sono state costrette alla fuga. Solo tra il 2013 e 2018 le richieste di asilo presentate da cittadini del Gambia in Italia sono state 38 mila. Discorso analogo anche per l’Eritrea. L’ex colonia italiana è ancora sotto il controllo di Isaias Afewerki che ha imposto un regime molto stringete con un forte controllo della popolazione.

Il caso tunisino: quello che resta della primavera araba

C’è poi un caso a parte, quello della Tunisia. Gli ultimi otto anni, sono stati molto turbolenti per la repubblica poco lontana dalle coste italiane. La caduta di Ben Ali non ha portato il benessere economico sperato. Nel 2018 il tasso di disoccupazione è stato del 15,4%, salito al 34,8% tra i giovani. Un dato che sommato dall’età della popolazione (il 24% ha meno di 14 anni) mostra come siano in molti a voler lasciare il Paese. Nel 2019 dei 5.793 migranti arrivati sulle nostre coste ben 1.495 arrivavano dalla Tunisia.

I flussi asiatici da Pakistan e Afghanistan

I migranti che tentano l’assalto della fortezza Europa non arrivano solo dall’Africa. C’è infatti un secondo flusso, sicuramente meno consistente, ma non per questo mento importante. Tra questi da segnalare gli arrivi dal Pakistan. Non a caso dopo i tunisini i più rappresentati sono i cittadini pakistani con 862 arrivi nel 2019 e oltre 8 mila domande di asilo, il 15% di tutte quelle presentate.

Il Pakistan al momento è relativamente stabile, ma la sua economia fatica ancora a crescere. Non solo. Il governo di Islamabad è stato costretto a accettare un programma di aiuti del Fondo monetario internazionale per mettere in sicurezza l’economia falcidiata da crescita economica troppo bassa, elevata inflazione, indebitamento e deficit delle esportazioni negli ultimi cinque anni. Alla fine il prestito è stato di 6 miliardi di dollari spalmati su tre anni ai quali se ne aggiungono altri tre elargiti dal tandem composto da Banca mondiale e Baca asiatica di sviluppo. A un simile contesto di stagnazione economica si aggiunge anche una crescente instabilità.

Da un lato la tensione con la vicina India per la regione del Kashmir. Dall’altro l’aumento degli attentati di matrice islamica. In tutto questo non aiuta il vicino Afghanistan che da quasi vent’anni è stato teatro di guerre e insorgenza islamista. La presenza lungo il confine dei talebani non solo contribuisce a destabilizzare l’area, ma crea un flusso di profughi che mette in difficoltà le strutture di accoglienza. Così migliaia di giovani partono ogni mese e affrontano un lungo viaggio attraverso l’antica Persia fino alla Turchia e da lì verso la rotta balcanica e l’Europa. Il Giornale.it