La PAM (Assemblea Parlamentare del Mediterraneo), per decisione unanime del Consiglio, avrà una sede a San Marino. Si lavora già alla logistica, perché avere in pianta stabile, in centro storico (ex sede banca CIS), un organismo internazionale, significa dover ospitare parlamentari, studiosi, ricercatori, diplomatici, conferenzieri di calibro internazionale. È facilmente comprensibile il valore politico e ideale di questa conquista, che è diretta conseguenza dell’impegno profuso dalla delegazione sammarinese guidata da Adele Tonnini. Ma è altrettanto immaginabile l’indotto economico che ne deriverà per alberghi, ristoranti e attività commerciali, a cui si aggiungono le potenzialità di sviluppo professionale per molti giovani sammarinesi.

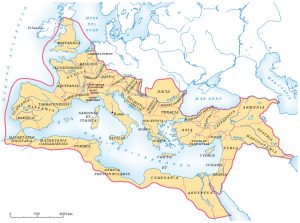

Cos’è e cosa fa la PAM? Innanzi tutto, il suo ruolo va visto nella sfida al quadro convenzionale del Mediterraneo, per ripensarlo in termini multilaterali e multidirezionali. La rilevanza strategica che il Mediterraneo ha assunto nel corso dei decenni nello scacchiere geopolitico delle relazioni internazionali deriva dalla profonda interrelazione esistente tra la sua posizione geografica di centralità e di crocevia di civiltà, nonché di confine con il continente europeo, con le tematiche connesse alla sicurezza, intesa come minaccia alla stabilità politico-territoriale ma anche come tutela umana nello snodo dei flussi migratori. Il Mediterraneo rappresenta per l’Europa e soprattutto per i Paesi europei che su di esso si affacciano, un alleato strategico ed irrinunciabile per tutelare i propri interessi economico-energetici, le loro finalità politiche, le esigenze di sicurezza regionale e anche per la condivisione di legami linguistico – culturali frutto soprattutto del passato coloniale.

In seguito all’allargamento ai paesi della ex cortina di ferro, l’Europa si è trovata a dover fare un bilancio, non lusinghiero, del partenariato euro mediterraneo e a dover riequilibrare la propria azione in seguito al mutato contesto dei propri confini territoriali. Si è creata così la necessità di rivedere l’approccio all’area ed elaborare una nuova iniziativa, meglio rispondente ai bisogni di rafforzare le frontiere esterne, e al contempo stabilizzare quanto più possibile il bacino.

L’area mediterranea è estremamente composita. Non solo esistono numerose divisioni politiche (paesi atlantici e non allineati, filo-arabi e filo-israeliani, democratici e totalitari), economiche (sviluppati e sottosviluppati, con e senza il petrolio, con e senza sufficiente mano d’opera), socio-culturali (islamici e cattolici, slavi e latini, islamici arabi e non-arabi, eurocentrici e mediterraneocentrici), ma raramente queste suddivisioni coincidono tra loro: cosicché può ben essere che un paese europeo della Nato sia anche un paese sottosviluppato, che un paese arabo non abbia il petrolio, o che, se lo ha, non abbia una sufficiente popolazione per assicurarsi il suo sviluppo. Il Mediterraneo è un mare di crisi: si parla di «vuoto di potere» ma in realtà si assiste all’intersecarsi di una moltitudine di poteri diversi, che le molte nazioni di quest’area, alcune antiche, altre nuove, spesso di incerta legittimità, non controllano pienamente.

L’intervento massiccio, politico, militare ed economico di grandi potenze esterne all’area aumenta la confusione del quadro generale, e se anche talvolta serve a «congelare» gli improvvisi e violenti conflitti nazionalistici dei popoli mediterranei, non ha però la capacita di andare più a fondo e di «sciogliere» la crisi stessa.

In tutto questo, dobbiamo aggiungere problematiche attualissime e complesse come i rifiuti, i cambiamenti climatici, l’approvvigionamento energetico. Il tutto inserito all’interno della questione meridionale e all’arretratezza economico sociale di tantissime popolazioni, Oggi le crisi sono diffuse e si accavallano, focolai di guerre in Medio Oriente, guerra civile in Ucraina, conflitti etnici e politici in Africa, esodi massivi di popolazioni con tragedie continue che fanno del mare Mediterraneo un cimitero di richiedenti asilo, che vi annegano portando nelle sue profondità i loro sogni di libertà e benessere.

Il Mediterraneo diventa un valore in quanto portatore di civiltà, nel momento in cui lo si concepisce e lo si rappresenta come spazio in cui la storia, l’economia, gli aspetti umani e culturali delle varie aree che lo costituiscono sono strettamente interconnessi, affinché, all’interno di questa rete di interscambio, il potere di identificazione territoriale diventi talmente forte da costituire un comune senso di appartenenza ad un unico popolo mediterraneo.

a/f